媒體報導

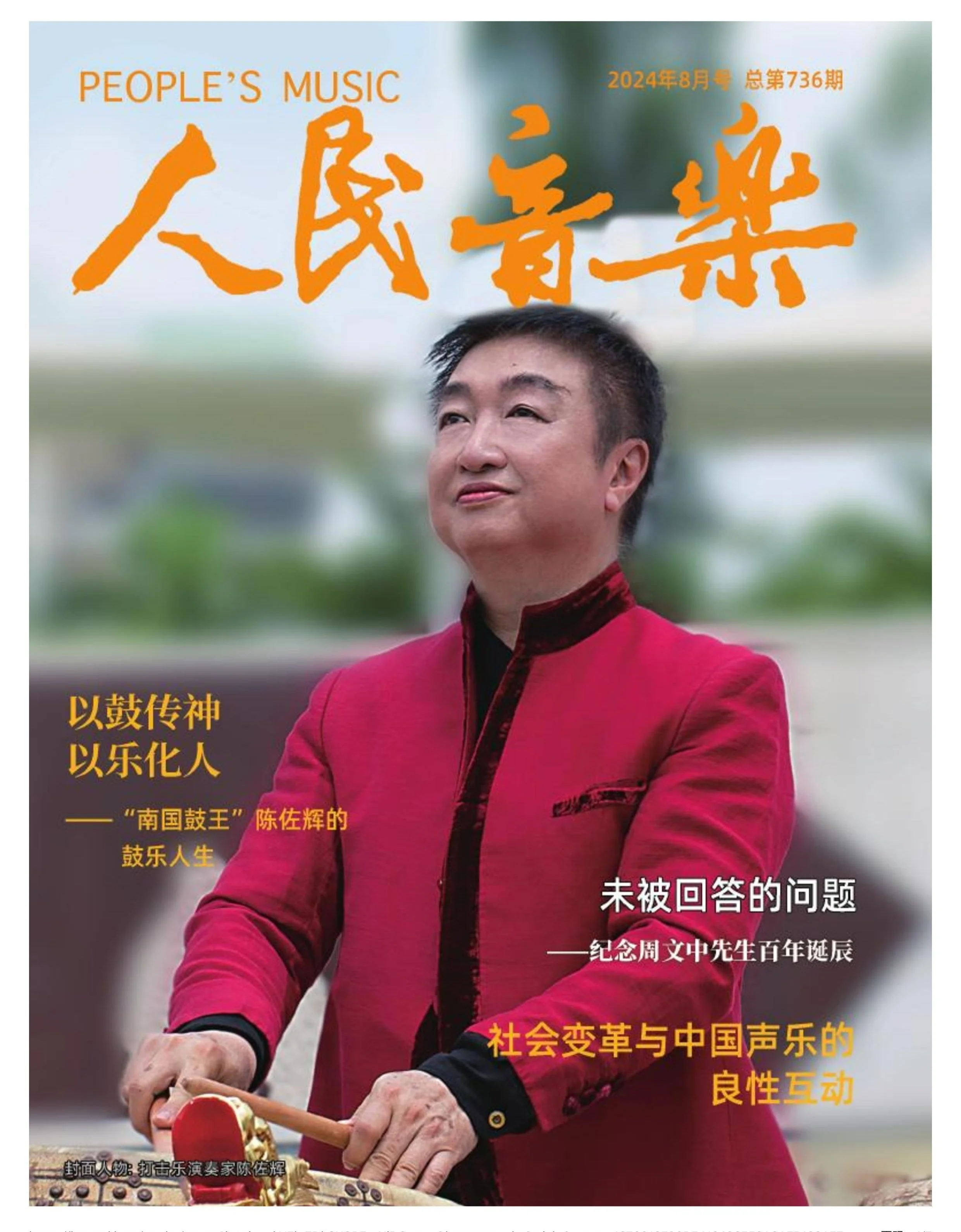

《人民音樂》2024年8月 總第736期

粵海春風 傳承之路

——記香港竹韻小集「未來的傳統——星閃閃.樂悠悠」音樂會

朱依依(博士,深圳大學藝術學部音樂舞蹈學院音樂系副教授)

2024年3月24日,香港牛池灣文娛中心舉行了竹韻小集二十周年慶活動之一的「未來的傳統——星閃閃.樂悠悠」民樂合奏音樂會。在節目單標題的英文翻譯中,「星閃閃」被譯為「才華閃耀」(Shing Talents),「樂悠悠」則譯為「樂聚四方」(Confluent Music)。誠如這個更為直接的表述,本場音樂會雖然只是竹韻小集今年眾多活動中規模不大的一場,但是它彙集了生活在不同地區老中青三代華人作曲家的原創作品,可謂當代中華音樂的一次展示。同時,作為香港地區資深的民樂表演團體,竹韻小集的發展歷程映射了香港現代民樂合奏的歷史特徵,樂團在此重要歷史節點舉辦的這場音樂會不僅是一次慶典,更是對香港民樂文化精神和歷史責任的重申。

文化名片 國樂情懷

現代民樂合奏(香港稱為「中樂合奏」)在中國香港是一種常見但又特殊的音樂表演形態,其發展始於20世紀50年代,歸功於一批熱愛中國音樂的普通民眾、粵樂演奏者和愛國學子的集體努力。

1957年,香港愛國文藝團體「華南電影工作者聯合會」成立了下屬民樂隊,它是香港首個現代民樂合奏表演團體。至此,不同於廣東傳統樂器組合形態的現代民樂合奏開始在香港為人所知,並在60年代初至70年代中期快速發展,湧現出大量的社會民樂合奏團體,可謂香港的「國樂之春」。民間自發的風潮彌補了中國現代音樂在香港主流藝術中的缺位,是港英時期一場「自下而上」的民族音樂文化運動。因此,現代民樂合奏既是青少年主流業餘文藝活動之一,也是香港愛國民眾建立文化認同的重要載體(註1)。

這股民間熱潮在70年代中期引起了港英政府的關注,基於安撫民眾、穩定社會的政治考量,當局在1977年成立了香港首個公立職業中樂團——香港中樂團。自此,香港的民樂合奏文化進入了職業與非職業並行發展的時期。香港回歸後,本地的民樂團體積極地與內地開展文化交流,成為文化回歸的先鋒。2005年香港中樂協會成立之際,有三十個社會及學校民樂合奏團體加入,近年還有不少新的中樂團陸續成立。時至今日,香港民樂團體的數量仍舊可觀。香港民樂合奏文化的興起和發展見證了香港音樂工作者和愛國民眾通過發展現代民族音樂,保護和傳承民族文化、深化民族認同的堅定步伐。同時,它也極大地促進了本土民樂創作的蓬勃發展,為香港作曲家思考和實踐中國當代音樂創作提供了一方天地,民樂合奏作為香港的「文化名片」乃是實至名歸。

成立於2003年的竹韻小集傳承和延續了香港民樂合奏文化的優良傳統,已是香港小有名氣的職業民樂團,現有20位專職樂手,一直受到香港藝術發展局資助。樂團始終秉持「小而美,簡而精」的藝術宗旨,傳承民族音樂傳統、培育香港本土民樂表演人才、展現香港多元的民族器樂文化。樂團不僅深入研習和傳承傳統的廣東樂種,也積極地發掘和演奏現代民樂作品,特別是本地作曲家的原創作品。自2004年起,樂團陸續委約二十餘位香港作曲家編創作品四十餘首,首演新作六十餘首。與其合作演出的內地與本地演奏名家不計其數,對於一個規模不大的地方樂團而言,這是極為可貴的。此外,竹韻小集還積極地參與內地文化藝術項目及活動。2022年,國家藝術基金首次向香港和澳門特區的藝術機構和藝術工作者開放申請,竹韻小集於2023年成功申報了國家藝術基金傳播交流推廣資助項目「香江雅韻.絃歌不絕——嶺南音樂文化傳承及實踐計畫成果巡演」。今年2 月,樂團在北京國家大劇院和天津民族文化宮舉辦了音樂會,演出曲目既有傳統的廣東音樂名曲,也不乏香港作曲家的新作。此外,香港中樂團和香港城市中樂團也都成功申報了國家藝術基金巡演項目。可見,香港民樂界依舊是積極融入祖國文化發展的領航者。

兼收並蓄 樂聚四方

「未來的傳統——星閃閃.樂悠悠」音樂會是竹韻小集少見的全場均為當代民樂合奏作品的演出。音樂會一共演出了6首曲目,作品出自新加坡、馬來西亞、美國、中國內地和香港地區的老中青三代華人作曲家之手,分別是:新加坡青年作曲家王辰威的民樂合奏《融》,馬來西亞青年作曲家趙俊毅的民樂合奏《炎之舞III》,周龍的民樂五重奏《長風破浪》,陳其鋼的民樂改編版雙簧管與樂隊作品《道情III》,內地青年作曲家周嘉穎的古箏與樂隊作品《踏香》以及竹韻小集為本次音樂會特別委約香港作曲家黃學揚創作的合奏組曲《悠悠太平山》。除《長風破浪》以外,其餘作品均為二十餘人的小型民族管弦樂隊演奏,演出作品的題材、風格和表現形式多元,映射出香港中樂合奏文化兼收並蓄的風貌。

王辰威和趙俊毅是成長於東南亞的華人,因此,開場的兩部作品《融》和《炎之舞III》顯示出濃郁的南洋風格,呈現了東南亞地區多民族混居的人文特性。王辰威現為新加坡華樂團駐團作曲家,此作原為室內樂版,本次上演的是合奏版。趙俊毅畢業於中央音樂學院,曾在香港中樂團舉辦的國際作曲大賽中拔得頭籌,民樂合奏創作經驗頗豐。這兩部作品都將東南亞多種民間音樂素材進行了融合展示,呈現了亞洲民間音樂節奏的複雜和多元性。《融》著重將印度族和馬來族風格的主題對位或交替發展,首尾則以加美蘭風格的主題進行呼應。《炎之舞III》將紮賓舞、麥仁南舞、佐吉舞、加美蘭等多種民間音樂素材並置,為了凸顯舞曲素材的熱烈,作品對打擊樂的使用頻繁且豐富,鼓、鑼、板等打擊樂器的合奏既有東南亞風格,還透露著中國打擊樂的特性。此外,打擊樂作為主奏樂器時往往配合以拉弦和吹管樂器組的「打擊樂化」音響,具有較強的趣味性。

本次音樂會還上演了作曲家周龍和陳其鋼本次音樂會還上演了作曲家周龍和陳其鋼的兩部佳作,二者都典型地反映了第五代作曲家基於傳統、民間音樂特性或素材,展現簡約美學品格,同時傳達厚重歷史氣息的創作特性,展現了老一輩作曲家與中青年一代不同的審美趣味,也彰顯了中國音樂不同的時代風格。《長風破浪》是周龍2004年為紐約長風中樂團創作的民樂五重奏作品,樂曲靈感來自李白的《行路難》三首之一,文學化的主題、精練的樂器組合以及短小的結構都使作品極具詩意。作品素材頗為簡約,主要運用了笛、箏、琵琶、二胡同音或長音的波音,顫音化演奏與打擊樂合奏等,營造出帶有即興效果的、沒有明確旋律形態的音響,這種音響效果交替以簡短的、清晰的中國音階旋律。二者的穿插如同「拔劍四顧心茫然」與「直掛雲帆濟滄海」兩種心理狀態的交疊,成就了作品簡約清爽的文人氣質。

陳其鋼創作於1995年的雙簧管協奏曲《道情》是以現代音樂技法傳達中國民間音樂色彩的佳作,集「雅」「俗」於一身的特性使之深受民樂界的青睞,現存有室內樂和管弦樂兩個民樂改編版。本場音樂會上演的是新加坡作曲家羅偉倫在2010年改編的雙簧管與民樂室內樂組合版《道情III》,改編後作品音色的對比度和銳度更高,鄉野氣息更為濃重,獨奏樂器與樂隊間「競奏」感頗為強烈。擔任雙簧管獨奏的是香港青年雙簧管演奏家薛宇曦,他的演奏展現了香港當代音樂表演的實力。此外,本場音樂會還上演了上海音樂學院在讀博士周嘉穎的古箏協奏曲《踏香》,擔任古箏獨奏的是新加坡青年演奏家鄭怡雯。《踏香》描繪了花朵初生、含苞、綻放和凋落的生命週期,樂曲主題和音樂風格具有強烈的中國古典氣質,營造出悲憫之感。

本場音樂會的壓軸之作乃是竹韻小集特別委約的,表現香港主題的合奏組曲《悠悠太平山》。黃學揚是竹韻小集的駐團作曲家,民樂創作經驗豐富。近年為香港本地民樂團創作和改編了各類型的作品,也曾為香港中樂團創作過《八仙過海》等大型中樂劇場作品。輕音樂風格的《悠悠太平山》包含〈天遠雲淡〉、〈太平山街的回憶〉、〈歲月共鳴〉、〈盼望之歌〉、〈漫步太平山〉五個樂章,作曲家從其2016年為香港話劇團創作的音樂劇《太平山之疫》中選取了歌曲主題重新編配,還引用了流行曲、音樂劇、民謠的曲調,豐富的素材被悠揚和輕快的浪漫風格整合於一體,延續了作曲家一貫的調性清晰、旋律輪廓鮮明和配器簡潔的創作風格。太平山街是19世紀末香港華人的聚集區,今天已成為了古跡、博物館、咖啡廳聚集的特色文化街區,亦是遊客青睞的休閒觀光勝地。因此,將多種類型的音樂主題囊括於輕鬆的浪漫風格之下,對應了豐富多元的城市地域特徵,呈現出與前幾部作品截然不同的小資情調和城市氣息。

音樂會上演的六首曲目展現了身處不同地域的華人作曲家截然不同的生活經驗和審美意趣,這也是對竹韻小集表演能力的一次考驗。年輕樂手們對於當代的演奏手法和音響並不生疏,雖然在某些風格把握上有些許偏差,但整體效果讓人滿意。實際上,竹韻小集日常演奏的大部分作品是廣東音樂和傳統民樂合奏曲目,能在短時間內排演一整場當代作品實屬不易。

聽音尋路 共話傳承

音樂會也是本年度竹韻小集在香港特區藝術發展局支持下推出的「青年室內樂音樂家交流計劃」的第一次成果展示,特邀新加坡民樂室內樂團鼎藝團的駐團指揮黃德勵和古箏演奏者鄭怡雯加入演出。樂團希望依託此項目為香港本地民樂人才提供更多的外出展示機會,並與其他團體在表演、創作、管理等多方面展開交流學習。這是香港文藝界在新時代繼續發揮樞紐作用,為不同地區民樂工作者齊聚一堂、共話傳承與創新而設置的平台之一,竹韻小集這份強烈的社會責任感和行動力同樣是對香港民樂合奏文化傳統的繼承和發揚。

肩負表演、教育、文化交流的多重任務一直以來都是香港地區民樂表演團體的傳統,民樂合奏因而成為香港社會自發開展美育的重要載體,這與其「自下而上」的發展歷程不無關係。20世紀五六十年代民樂合奏剛剛在香港立足之時,本地並無專業的學院或機構培養人才,青少年往往跟隨粵樂師傅、內地移居香港的民樂表演者私下學習,或是在勞工子弟學校、香島中學等愛國左派學校的民樂小組學習(註2)。這些青年學子畢業後開始組織業餘民樂團,在演出訓練的同時開展教學,因此,1977年香港民樂合奏職業化之前的民樂教育具有「傳、幫、帶」的特點。換言之,在香港的大學設立民樂表演專業之前,社會民樂表演團體便是民樂人才的最主要的「孵化器」。與此同時,20世紀60年代以來,香港民樂表演團體之間也一直保持著密切的來往,共用樂手和作品、聯合匯演、文化交流乃是常態,這種「集群式」發展助力民樂合奏迅速地「社會化」,並成為本土現代文化「新的傳統」。

不論在什麼時代都自發地傳承民族文化,共同尋求創新的前行道路,充分利用香港作為中國面向國際的窗口的地緣優勢,通過民樂深化國際對中華文化的認識,積極地融入國家文藝發展大局,這就是香港民樂文化的核心精神。竹韻小集是這種精神的繼承者和發揚者,如同樂團行政總監陳照延所言,「竹韻小集是『博物館』和『實驗室』的結合,要兩條腿走路。博物館就是把傳統的留下來,能演的隨時可以演。但也要有能力把以後的東西去實驗,如果實驗成功,它就可以留下去了。老的要保留,新的要創作」(註3)。這一席話不僅道出了竹韻小集的發展策略,亦代表著香港諸多民樂團體創造「未來之傳統」的共同心願。

註1. 吳贛伯《二十世紀香港中樂史稿》,香港:國際演藝評論家協會(香港分會)2006年版,第116頁。

註2. 以上史實均來源於筆者對嚴觀發(原旺角勞工子弟學校和香島中學民樂小組教師、華南影聯民樂隊樂手、香港中樂團早期樂手)、溫聯華(原香島中學民樂小組成員、原華南影聯民樂隊樂手、原華人文員協會民樂隊樂手)、葉敢新(原香島中學民樂團負責人、民樂教師)、陳敏莊(原香島中學民樂小組成員)等香港早期民樂團體教育者、表演者和組織者的採訪稿。

註3. 貝七《竹韻小集,香港中樂傳承的「博物館」與「實驗室」》,發佈於公眾號「有染」,2023年3月4日。

天下雜誌雙週刊 第712期

絲「竹」之音,高情遠「韻」

出刊日期︰2020年12月2日

絲「竹」之音,高情遠「韻」

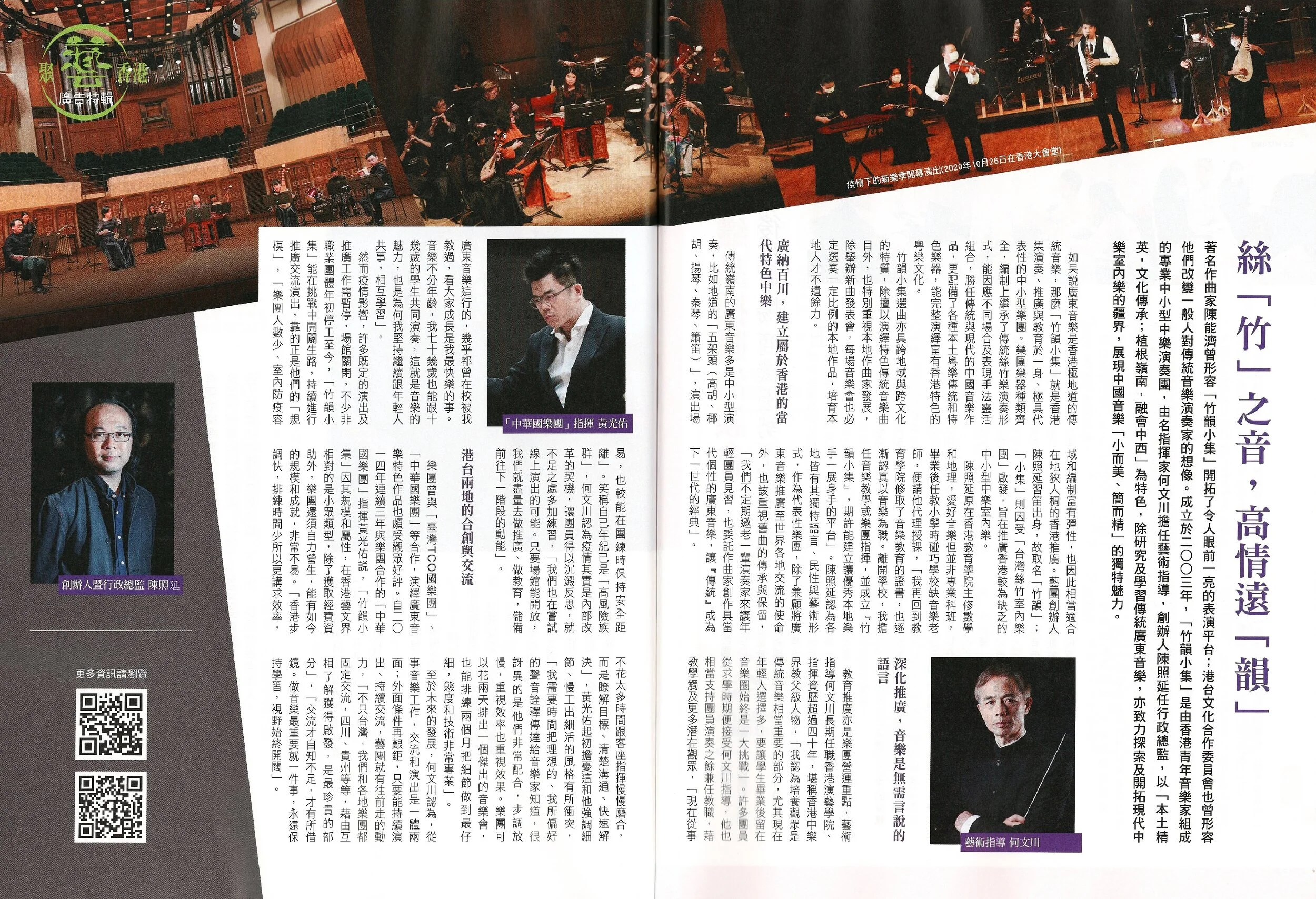

著名作曲家陳能濟曾形容「竹韻小集」開拓了令人眼前一亮的表演平台;港台文化合作委員會也曾形容他們改變一般人對傳統音樂演奏家的想像。成立於二OO三年,「竹韻小集」是由香港青年音樂家組成的專業中小型中樂演奏團,由名指揮家何文川擔任藝術指導,創辦人陳照延任行政總監,以「本土精英,文化傳承;植根嶺南,融會中西」為特色,除研究及學習傳統廣東音樂,亦致力探索及開拓現代中樂室內樂的疆界,展現中國音樂「小而美、簡而精」的獨特魅力。

如果說廣東音樂是香港極地道的傳統音樂,那麼「竹韻小集」就是香港集演奏、推廣與教育於一身、極具代表性的中小型樂團。樂團樂器種類齊全,編制上繼承了傳統絲竹樂演奏形式,能因應不同場合及表現手法靈活組合,勝任傳統與現代的中樂音樂作品,更配備了各種本土粵樂傳統和特色樂器,能完整演繹富有香港特色的粵樂文化。

竹韻小集選曲亦具跨地域與跨文化的特質,除擅以演繹特色傳統音樂曲目外,也特別重視本地作曲家發展,除舉辦新曲發表會,每場音樂會也必定選奏一定比例的本地作品,培育本地人才不遺餘力。

廣納百川,建立屬於香港的當代特色中樂

傳統嶺南的廣東音樂多是中小型演奏,比如地道的「五架頭(高胡、椰胡、揚琴、秦琴、簫笛)」,演出場域和編制富有彈性,也因此相當適合在地狹人稠的香港推廣。藝團創辦人陳照延習笛出身,故取名「竹韻」;「小集」則因受「台灣絲竹室內樂團」啟發,旨在推廣香港較為缺乏的中小型中樂室內樂。

陳照延原在香港教育學院主修數學和地理,愛好音樂但並非專業科班,畢業後任教小學時碰巧學校缺音樂老師,便請他代理授課,「我再回到教育學院修取了音樂教育的證書,也逐漸認真以音樂為職。離開學校,我擔任音樂教學或樂團指揮,並成立『竹韻小集』,期許能建立讓優秀本地樂手一展身手的平台」。陳照延認為各地皆有其獨特的語言、民性與藝術形式,作為代表性樂團,除了兼顧將廣東音樂推廣至世界各地交流的使命外,也該重視舊曲的傳承與保留,「我們不定期邀老一輩演奏家來讓年輕團員見習,也委託作曲家創作具當代個性的廣東音樂,讓『傳統』成為下一世代的經典」。

深化推廣,音樂是無需言說的語言

教育推廣亦是樂團營運重點,藝團指導何文川長期任職香港演藝學院、指揮資歷超過四十年,堪稱香港中樂界教父級人物,「我認為培養觀眾是傳統音樂相當重要的部分,尤其現在年輕人選擇多,要讓學生畢業後留在音樂圈始終是一大挑戰」。許多團員從求學時期便接受何文川指導,他也相當支持團員演奏之餘兼任教職,藉教學觸及更多潛在觀眾,「現在從事廣東音樂這行的,幾乎都曾在校被我教過,看大家成長是我最快樂的事。音樂不分年齡,我七十幾歲也能跟十幾歲的學生共同演奏,這就是音樂的魅力,也是為何我堅持繼續跟年輕人共事,相互學習」。

然而疫情影響,許多既定的演出及推廣工作需暫停,場館關閉,不少非職業團體年初停工至今,「竹韻小集」能在挑戰中開闢生路,持續進行推廣交流演出,靠的正是他們的「規模」,「樂團人數少、室內防疫容易,也較能在團練時保持安全距離」。笑稱自己年紀已是「高風險族群」,何文川認為疫情其實是內部改革的契機,讓團員得以沉澱反思,就不足之處多加練習,「我們也在嘗試線上演出的可能。只要場館能開放,我們就盡量去做推廣、做教育,儲備前往下一階段的動能」。

港台兩地的合創與交流

樂團曾與「臺灣TCO國樂團」、「中華國樂團」等合作,演繹廣東音樂特色作品也頗受觀眾好評。自二O一四年連續三年與樂團合作的「中華國樂團」指揮黃光佑說,「竹韻小集」因其規模和屬性,在香港藝文界相對的是小眾類型,除了獲取經費資助外,樂團還須自力營生,能有如今的規模和成就,非常不易。「香港步調快,排練時間少所以更講求效率,不花太多時間跟客座指揮慢慢磨合,而是瞭解目標、清楚溝通、快速解決」,黃光佑起初擔憂這和他強調細節、慢工出細活的風格有所衝突,「我需要時間把理想的、我所偏好的聲音詮釋傳達給音樂家知道,很訝異的是他們非常配合,步調放慢,重視效率也重視效果。樂團可以花兩天排出一個傑出的音樂會,也能排練兩個月把細節做到最仔細,態度和技術非常專業」。

至於未來的發展,何文川認為,從事音樂工作,交流和演出是一體兩面;外面條件再艱鉅,只要能持續演出、持續交流,藝團就有往前走的動力,「不只台灣,我們和各地樂團都固定交流,四川、貴州等等,藉由互相了解獲得啟發,是最珍貴的部分」,「交流才自知不足,才有所借鏡。做音樂最重要就一件事,永遠保持學習,視野始終開闊」。